如何判断电脑配置是否适合自己?

挑选一台合适的电脑,配置是关键,但对于大多数用户来说,参数表里的数字和术语常常让人眼花缭乱,究竟应该如何理解这些配置信息?哪些参数真正影响使用体验?本文将抛开复杂的概念,从实际需求出发,手把手教你掌握判断电脑配置的核心方法。

**第一步:明确核心需求

不同使用场景对硬件的要求差异巨大,盲目追求“高配”可能浪费预算,而配置不足又会影响效率,在查看配置前,先问自己三个问题:

1、主要用途是什么?

- 日常办公(文档处理、网页浏览)

- 创意设计(视频剪辑、3D建模)

- 游戏娱乐(大型单机、网游)

- 专业领域(编程开发、数据计算)

2、是否需要便携性?

台式机性能更强且升级灵活,笔记本则胜在移动性,需权衡性能与便携。

3、预算上限是多少?

设定合理预算范围,避免被“加一点钱就能更好”的营销话术带偏。

**第二步:看懂硬件参数的核心逻辑

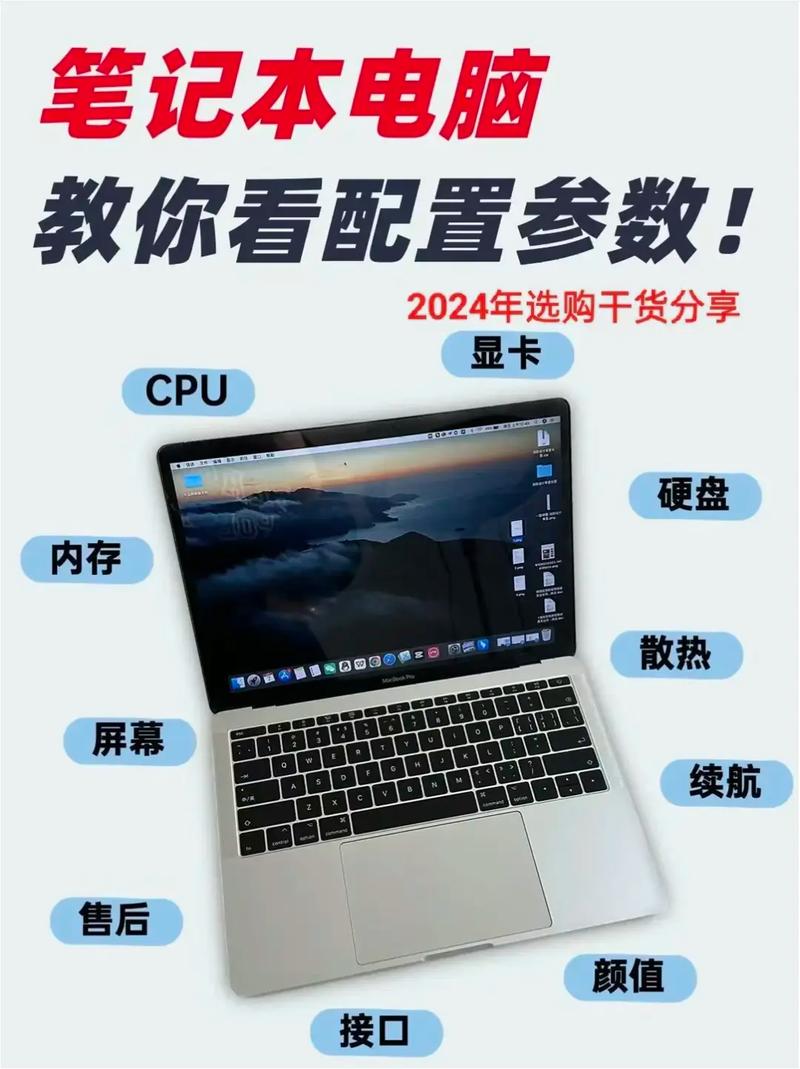

电脑性能由多个部件协同决定,重点关注以下四大核心组件:

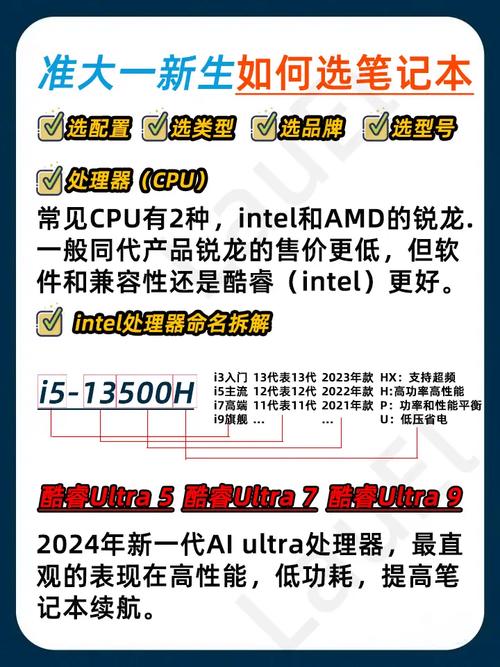

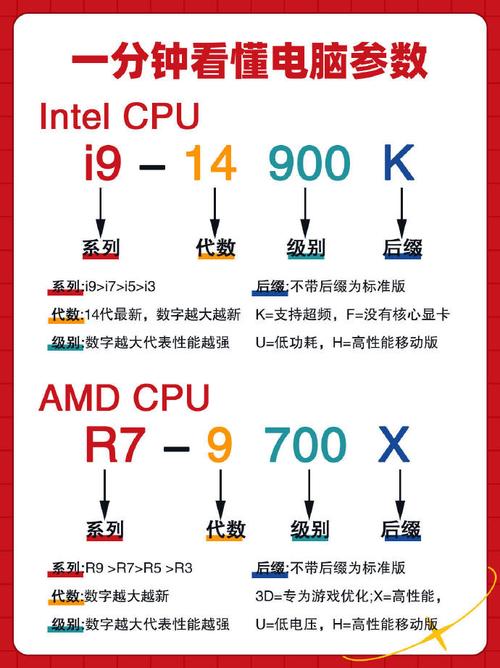

1. 处理器(CPU):电脑的“大脑”

核心数与线程数:多任务处理能力的关键,6核12线程的CPU能同时处理更多任务,适合视频剪辑或多开程序。

主频与睿频:主频决定单核性能,睿频是短时爆发性能,游戏更依赖高主频,而渲染类工作需多核支持。

代数与架构:新一代CPU通常功耗更低、性能更强,英特尔第13代酷睿相比前代,多线程效率提升显著。

2. 显卡(GPU):图形处理的“引擎”

显存容量与位宽:显存决定能加载的图形数据量,位宽影响数据传输速度,4GB显存对1080P游戏足够,2K以上分辨率需8GB起步。

架构与流处理器:NVIDIA的RTX 40系和AMD的RX 7000系采用新架构,光线追踪性能更强。

功耗与散热:高性能显卡发热量大,需确保电脑散热设计合理,避免降频。

3. 内存与存储:流畅度的“保障”

内存容量与频率:16GB已成为主流,频率3200MHz以上可提升数据吞吐效率,设计类用户建议32GB起步。

硬盘类型与速度:优先选择NVMe协议固态硬盘(SSD),读取速度是机械硬盘(HDD)的5倍以上,系统盘建议512GB SSD,存储需求大可加装HDD。

4. 散热与电源:稳定性的“幕后功臣”

散热模组:双风扇+多热管设计能有效控制高负载下的温度。

电源功率:整机功耗的1.2倍是安全值,例如配置功耗300W,建议选择400W以上电源。

**第三步:避开配置选择的常见误区

1、“显卡显存越大越好”

显存容量需与核心性能匹配,低端显卡配大显存(如GTX 1650 8GB)实际游戏表现可能不如显存更小但架构更新的型号。

2、“CPU核心数越多越强”

部分软件无法有效调用多核,例如老款游戏依赖单核性能,12核CPU可能反而不如6核高频型号。

3、“轻薄本不能高性能”

搭载锐龙7 7840U或酷睿Ultra 7的轻薄本,已能流畅运行中度剪辑和网游,适合需要移动办公的设计师。

**实用推荐:不同场景的配置思路

办公学习:i5/R5处理器+核显+16GB内存+512GB SSD,预算3000-4000元。

游戏娱乐:i5/R5+RTX 4060+16GB+1TB SSD,1080P高画质流畅运行3A大作,预算6000-8000元。

专业设计:i7/R7+RTX 4070+32GB+2TB SSD,支持4K视频剪辑与复杂渲染,预算10000元以上。

**个人观点

在硬件迭代速度放缓的今天,“够用”比“顶配”更有意义,与其追求最新旗舰型号,不如关注整机均衡性——一台散热优秀、电源稳定、接口齐全的中端配置电脑,实际体验可能远超参数表华丽的“高配水桶机”,未来三年,AI算力在PC端的普及或将改变配置评判标准,但在此之前,理性分析需求仍是普通用户的最佳选择。

评论列表 (1)

根据需求合理选择处理器、内存、存储和显卡等硬件配置。

2025年05月01日 05:08