蓝屏软件的原理与应用场景

蓝屏(Blue Screen of Death,简称BSOD)是Windows系统遇到严重错误时的自我保护机制,在合法场景下,例如软件测试、系统稳定性验证或安全研究,开发者可能需要模拟蓝屏现象,本文将从技术原理、实现方法及伦理边界三个层面,解析如何通过合法手段实现类似效果。

一、技术原理:理解系统崩溃机制

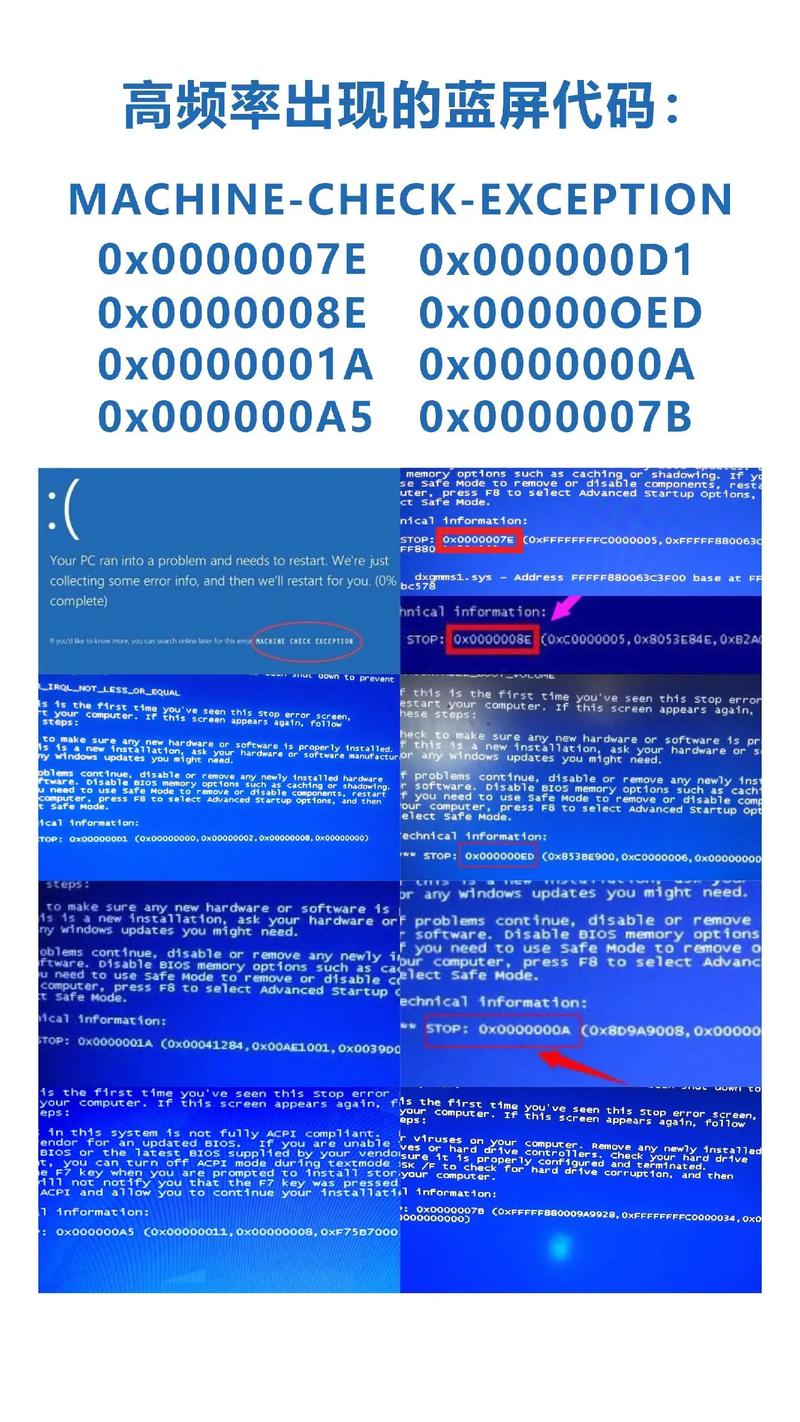

蓝屏的核心原理是触发Windows内核级错误(Kernel Panic),系统在检测到无法处理的异常时(如内存访问冲突、驱动不兼容),会主动终止运行以防止硬件损坏,常见的触发方式包括:

1、内存操作违规:如访问未分配的内存地址;

2、驱动冲突:强制调用未授权的硬件指令;

3、系统API滥用:通过特定函数(如KeBugCheckEx)主动触发错误代码。

需注意的是,此类操作需在受控环境中进行,例如虚拟机或专用测试设备,避免对真实系统造成不可逆损害。

二、开发环境配置与工具准备

若需模拟蓝屏行为,开发者需搭建安全的实验环境,并掌握以下工具:

1、虚拟机软件(如VMware、VirtualBox):用于隔离测试环境;

2、调试工具(WinDbg):分析系统崩溃日志;

3、编程语言:C/C++(用于内核级开发)或Python(脚本模拟);

4、驱动程序开发套件(WDK):研究驱动交互逻辑。

示例代码(仅供学习参考)

#include <windows.h>

// 通过无效指针触发内存错误

void TriggerBSOD() {

volatile int* ptr = nullptr;

*ptr = 0xDEADBEEF;

}此代码强制写入空指针地址,可能导致系统崩溃,实际应用中需结合调试工具捕获错误日志。

三、合法应用场景与伦理边界

开发此类软件必须遵循以下原则:

1、授权测试:仅在用户知情且同意的情况下进行系统压力测试;

2、安全研究:用于分析系统漏洞或优化驱动兼容性;

3、教育用途:向学生演示操作系统底层机制。

风险提示

- 未经授权的蓝屏操作可能违反《计算机犯罪法》;

- 恶意传播相关代码将面临法律追责;

- 错误操作可能导致数据丢失或硬件损坏。

四、替代方案:模拟蓝屏效果

为避免真实系统风险,可通过以下方式模拟蓝屏界面:

1、全屏应用程序:使用图形库(如OpenGL)渲染蓝屏样式界面;

2、批处理脚本:通过命令行提示模拟错误信息;

3、虚拟化技术:在沙盒环境中运行测试代码。

Python模拟示例

import tkinter as tk

def fake_bsod():

root = tk.Tk()

root.attributes("-fullscreen", True)

root.configure(bg="#0078D7")

label = tk.Label(root, text=":(n你的设备遇到问题,需要重启",

font=("Arial", 24), fg="white", bg="#0078D7")

label.pack(expand=True)

root.mainloop()

fake_bsod()此代码仅生成视觉模拟效果,无实际破坏性。

五、技术探索的价值观

作为开发者,需明确技术研究的初衷:解决问题而非制造问题,蓝屏机制的深入研究有助于提升系统健壮性,但若脱离合规框架,技术可能沦为危害工具,建议将精力投入于漏洞修复、性能优化等正向领域,真正推动技术生态的健康发展。

(个人观点:技术如同双刃剑,持剑者当以责任为先。)

评论列表 (2)

蓝屏软件通过触发Windows内核级错误模拟系统崩溃,适用于软件测试、系统稳定性验证和安全研究,但需在合法合规的环境下进行,避免对真实系统造成损害。

2025年04月22日 15:26不建议制作蓝屏软件,这种行为可能会对他人造成困扰,甚至违法,请遵守相关法律法规。

2025年05月20日 17:13