显卡性能的三大基石

-

架构与制程工艺

显卡的架构如同汽车的发动机设计,NVIDIA的Ampere架构和AMD的RDNA3架构直接影响运算效率,制程工艺(如5nm、6nm)则决定了单位面积的晶体管数量——工艺越先进,通常意味着更低功耗和更高性能潜力。

-

流处理器与核心频率

流处理器数量(CUDA Core/Stream Processor)是显卡的“劳动力规模”,而核心频率(MHz)代表“工作效率”,但这两者需要平衡:某显卡拥有5000个流处理器但频率仅1.5GHz,实际表现可能不如4000个流处理器+2.0GHz的组合。 -

显存配置

显存容量不等于性能,GDDR6X 8GB可能比GDDR5 12GB更实用,重点关注显存位宽(128bit/256bit)和带宽:256bit位宽的显卡,数据传输通道更宽,4K游戏或视频渲染时不易出现瓶颈。

测试工具比参数更重要

与其纠结纸面数据,不如用权威工具实测:

- GPU-Z:查看显卡真实规格,识别是否为“矿卡翻新”

- 3DMark Time Spy:DX12性能基准测试,结果可直接对比全球用户数据

- FurMark:15分钟压力测试,观察温度是否稳定在85℃以下

某RTX 4060显卡参数看似普通,但在《赛博朋克2077》开启DLSS3后,帧率能从48fps跃升至112fps——这说明特殊技术有时比硬件参数更具实际价值。

避开选购陷阱的实战技巧

-

型号数字游戏

警惕“GTX 1650 Super”与“RTX 3050”这类命名把戏,建议查阅最新显卡天梯图,重点关注跨代性能对比:RTX 4060的实际表现可能接近RTX 3070。

-

散热设计真相

三风扇显卡未必优于双风扇,关键看热管数量(4根6mm热管比3根8mm热管效率低20%)和散热鳍片密度,金属背板能降低10-15%的PCB变形风险,对中高端显卡尤为重要。 -

电源匹配公式

显卡功耗(TDP)乘以1.5,加上CPU功耗,再预留100W余量,例如RTX 4070(200W)搭配i5-13400F(65W),需要(200×1.5)+65+100=465W,选择550W金牌电源更稳妥。

不同场景的显卡选择策略

- 1080P游戏:RTX 3060/RX 6600 XT足够应对90%的3A大作

- 4K视频剪辑:至少需要12GB显存,推荐RTX 4070 Ti或RX 7900 GRE

- AI绘图:NVIDIA显卡优先,RTX 4060以上的Tensor Core对Stable Diffusion加速明显

- 多屏办公:核显即可胜任,但需确认主板支持接口数量

近期测试发现,部分RTX 40系显卡的AV1编码器效率比上代提升40%,这对视频创作者是隐藏福利,而AMD显卡在开源生态中的兼容性优势,则更适合Linux系统开发者。

容易被忽视的长期使用要素

- 驱动更新周期:NVIDIA通常为每代显卡提供5年驱动支持,AMD近年更新频率加快至每月1次

- 接口战未来:HDMI 2.1接口可支持4K 120Hz输出,DP 2.1接口带宽是DP1.4的3倍

- 质保细节:部分厂商注册延保后,保修期可从3年延长至5年,且支持个人送保

笔者的经验是:与其追求“一步到位”的旗舰显卡,不如选择“甜点级”产品(2000-3500元价位),每2-3年升级一次,显卡性能每年提升约25%,但顶级显卡溢价往往超过这个比例,当你在RTX 5060和RTX 4070之间犹豫时,不妨等等新一代架构——技术迭代的速度,永远比钱包鼓起来的速度快。

评论列表 (3)

本文介绍了显卡性能的三大基石:架构与制程工艺、流处理器与核心频率、显存配置,并强调了测试工具的重要性,文章还提供了避开选购陷阱的实战技巧和不同场景下的显卡选择策略。

2025年04月26日 12:59

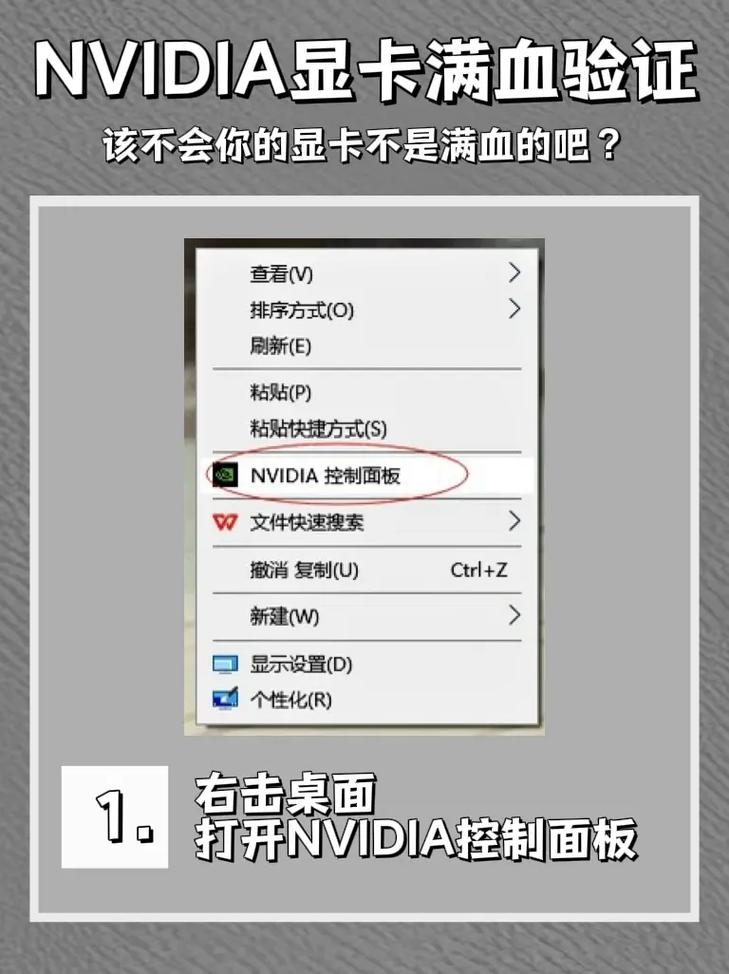

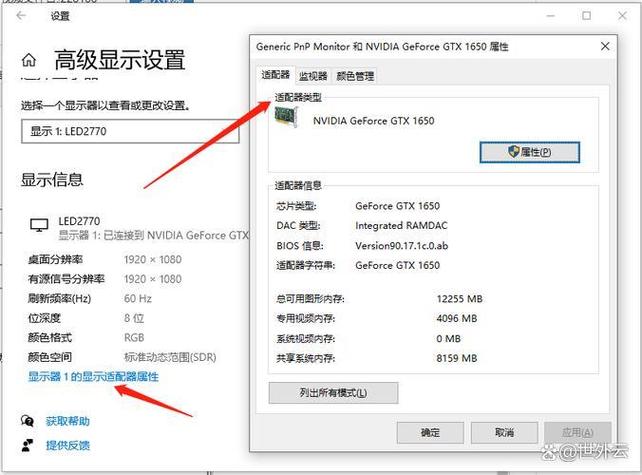

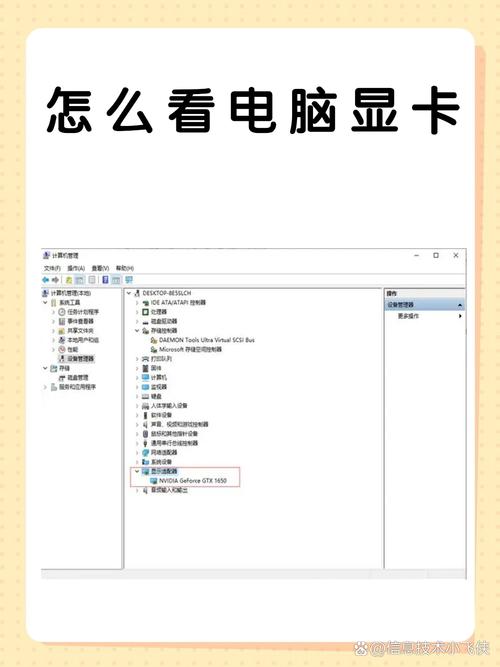

2025年08月04日 07:36可以通过多种方法查看电脑显卡型号及配置信息,可右键点击我的电脑,选择属性进入硬件管理页面;其次使用专业软件如GPU-Z检测工具进行详尽查询或使用快捷键组合Win+R打开运行窗口输入dxdiag命令也可快速获取相关信息内容等步骤即可轻松完成操作过程了解电脑的显卡类型与性能参数等信息情况了如指掌地掌握在电脑使用者手中!

查看电脑显卡型号及配置信息,可以通过操作系统自带的系统信息工具,或者第三方软件如GPU-Z、CPU-Z等,进行详细查看。

2025年08月15日 10:53