魔方竞技与软件辅助的深度结合

魔方竞技早已超越简单的娱乐,成为一项需要策略、速度与精准度的智力运动,近年来,随着科技发展,各类魔方训练软件与算法工具逐渐成为玩家提升水平的“秘密武器”,如何在实战中结合软件辅助,打造高效的训练体系?本文将从软件选择、实战技巧、训练方法三个维度,拆解魔方PK的核心逻辑。

一、软件工具:从入门到高阶的精准选择

选择适配的软件是魔方训练的第一步,根据玩家水平差异,工具需满足不同需求:

新手阶段:Cube Solver类工具

推荐使用如“Cube3x3”或“Twisty Timer”,这类软件提供基础解法动画与步骤分解,帮助新手理解层先法、CFOP等核心公式的逻辑,避免因盲目记忆公式导致挫败感。

进阶阶段:速度分析与算法优化工具

“CS Timer”或“Cubeast”支持分段计时、手速统计功能,精准定位瓶颈(如F2L阶段耗时过长),部分软件内置AI复盘功能,可自动生成优化建议,例如减少转体次数、调整公式衔接顺序。

高阶竞技:虚拟对战平台

“SpeedCubeLeague”等平台模拟真实比赛场景,支持全球玩家实时PK,软件内置反作弊系统与竞速排名,帮助玩家适应高压环境,提升心理素质。

关键点:软件仅是工具,需结合个人训练目标动态调整,若目标是三阶速拧,则需优先强化观察预判能力,而非盲目依赖软件提供的解法。

二、实战技巧:软件数据如何转化为手速优势

软件训练的核心价值在于将抽象数据转化为可执行的战术,以下为三种典型应用场景:

1、公式库的个性化管理

高阶玩家常用“AlgDB”或“CubeSkills”等平台管理公式库,通过软件筛选出与自身手部柔韧性匹配的公式(例如避免过多B层转动),并标注熟练度等级,针对性练习薄弱环节。

2、手速与稳定性平衡训练

利用“Metronome”节拍器功能,强制控制转动节奏,初期可设定较低BPM(如120),确保每一步准确无误;后期逐步提速,同步观察软件生成的稳定性曲线,避免因追求速度导致连贯性崩盘。

3、虚拟对战中的策略预演

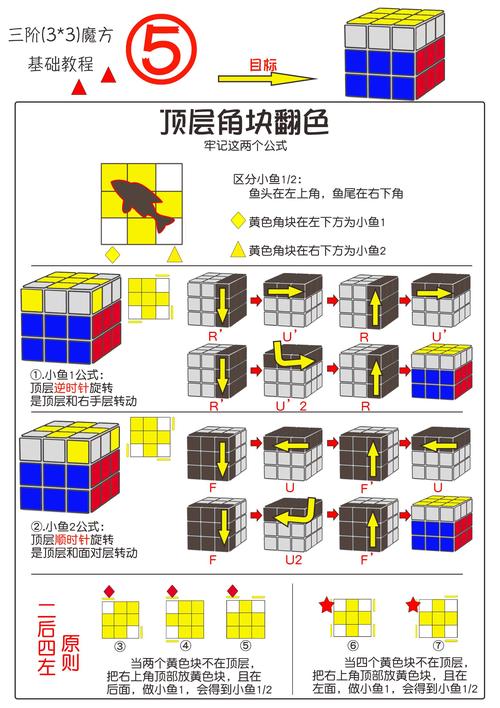

在“CubersLive”等平台中,玩家可回放对手的解法录像,分析其公式选择与观察路径,发现对手在OLL阶段频繁使用“小鱼公式”,则可针对性练习非标情况的应对策略。

误区警示:过度依赖软件生成的“最优解”可能导致思维僵化,某次复原的软件推荐步骤为15步,但实际比赛中,选手可能因预判延迟被迫采用18步解法——快速决策能力比绝对步数更重要。

三、训练方法论:建立可持续提升的循环系统

软件辅助的终极目标,是构建“数据反馈—调整训练—实战验证”的正向循环,具体实施框架如下:

日训计划:20%理论+80%实践

每日花10分钟学习软件推荐的公式变体或案例解析(如“ZBLL”高级技巧),剩余时间投入计时训练,并通过软件统计的TPS(每秒转动次数)与失误率数据,量化每日进步。

周复盘:弱项集中突破

以“CubeTime”生成的周报为基准,锁定失误率高于30%的公式或阶段(如PLL中的“Na Perm”),利用软件的慢动作演示功能,逐帧分析手指发力角度与衔接卡顿点。

月对标:与顶尖选手数据对比

通过“SpeedCubeStats”调取职业选手的公开训练数据(如Max Park的F2L平均耗时),设定阶段性目标,若自身F2L阶段比目标慢1.5秒,则拆分问题:0.5秒用于优化观察路径,1秒用于减少转体次数。

案例参考:2023年世锦赛冠军菲利克斯·曾姆丹格斯(Feliks Zemdegs)曾在采访中透露,其早期训练依赖“CubeXpert”软件分析每个公式的肌肉记忆形成周期,并据此调整每日训练量。

四、竞技魔方的未来:人机协作的边界在哪里?

软件正在重塑魔方竞技的生态,但过度“工具化”也可能削弱这项运动的本质魅力,一名顶尖选手的核心竞争力,仍在于对魔方物理结构的直觉理解(如通过触觉预判错层)、高压环境下的心理韧性,以及创造性解决问题的能力(如自行推导新公式)。

个人观点:软件是加速器,而非替代品,若将训练比作登山,算法工具如同精准的导航仪与补给包,但最终迈出每一步的,仍是玩家自身的专注与热爱,在追求速度极限的同时,保留对魔方纯粹的解谜乐趣,或许是技术与人文平衡的最佳答案。

评论列表 (1)

使用教程步骤操作魔方,反复练习提升速度和精度,最终在比赛中击败对手。

2025年05月30日 09:05