瓢虫,这种色彩鲜艳的小甲虫,常被人们视为幸运的象征,它们在花园中轻盈飞舞的身影,总能吸引人们的目光,但瓢虫究竟从何而来?它们的生命历程与人类生活又有怎样的关联?本文将揭开这种昆虫的神秘面纱。

一、瓢虫的生命密码

瓢虫的完整生命周期包含四个阶段:卵、幼虫、蛹、成虫,雌性瓢虫产卵时展现出的精准性令人惊叹——它们会选择蚜虫密集的植物叶片背面作为温床,确保后代孵化后能立即获得充足食物,一枚卵仅有针尖大小,呈明黄色,排列成整齐的方阵,这种产卵策略既节省空间又能提高存活率。

幼虫阶段的瓢虫与成虫形态迥异,刚孵化的幼虫体长约2毫米,形似微型鳄鱼,体表覆盖着蓝黑色斑纹,这个阶段的生长速度堪称生物界的奇迹:在气温25℃的环境下,幼虫每日可增长1毫米,短短两周内完成四次蜕皮,最后一次蜕皮后,幼虫会将尾部固定在叶面上,身体蜷缩成C形进入蛹期。

羽化过程充满戏剧性,当蛹壳裂开时,新生的成虫翅膀皱缩如揉皱的纸片,需经过数小时体液循环才能完全展开,刚羽化的瓢虫甲壳呈淡黄色,斑纹要在24小时后才会显现出标志性的鲜红色或橙黄色。

二、跨越亿万年的进化之旅

古生物学家在1.5亿年前的侏罗纪地层中发现了原始瓢虫化石,这些远古祖先的体型是现代瓢虫的三倍,鞘翅上分布着不规则的网状纹路,经过白垩纪开花植物大爆发,瓢虫的形态开始向现代种演变,食性也从腐食逐渐转为捕食蚜虫等软体昆虫。

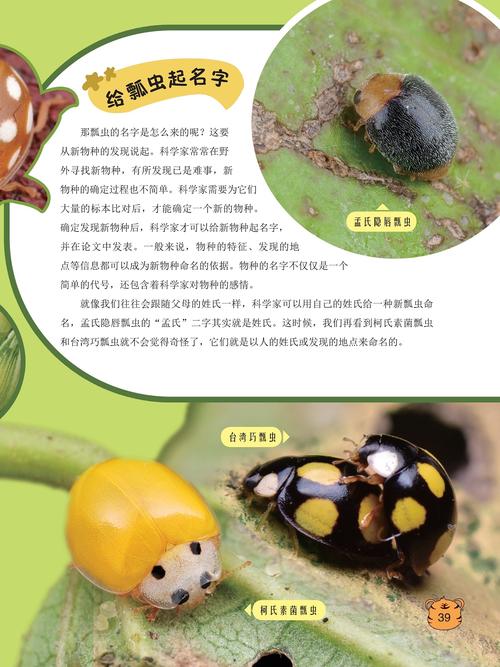

全球现存的6000余种瓢虫中,约90%是肉食性益虫,东亚特有的七星瓢虫与欧洲的二星瓢虫虽然斑点数不同,却有着共同祖先,这种地理隔离导致的形态差异,印证了达尔文自然选择学说的精妙——不同环境压力塑造了各具特色的种群特征。

三、生态链中的关键角色

在农田生态系统中,瓢虫发挥着不可替代的作用,成年瓢虫每日可捕食50-60只蚜虫,幼虫阶段的捕食量更是高达300余只,这种高效的生物防治能力,使它们成为替代农药的理想选择,江苏省农业科学院2021年的实验数据显示,引入瓢虫种群后,大棚蔬菜的蚜虫数量在两周内减少82%,且无农药残留。

瓢虫种群数量与气候变化密切相关,英国昆虫学会的长期观测表明,近三十年全球气温上升导致瓢虫羽化时间平均提前了9天,这种物候变化可能打破原有的生态平衡——当瓢虫过早孵化时,其食物链中的蚜虫尚未进入爆发期,造成幼虫阶段食物短缺。

城市扩张正在改变瓢虫的生存策略,东京都市圈的瓢虫种群表现出明显的抗污染基因突变,部分个体甚至演化出消化汽车尾气颗粒物的特殊酶系,这种快速进化能力,使它们成为研究昆虫适应性的绝佳样本。

四、人类与瓢虫的共生智慧

现代农业正在探索瓢虫规模化繁育技术,荷兰生物防治公司开发的"瓢虫工厂",通过模拟昼夜节律和温度变化,实现了每周百万级的瓢虫量产,这些"生物农药"被装入特制胶囊,通过无人机精准投放到受灾农田。

民间传统中蕴含着朴素的生态智慧,四川某些村落至今保留着"瓢虫屋"的建造习俗——在竹筒内填充干草,悬挂于果树之间,这种传统装置能为瓢虫提供越冬场所,据当地农户统计,设置"瓢虫屋"的果园,次年虫害发生率平均降低37%。

瓢虫翅膀启发了多项仿生学创新,德国工程师研制的微型无人机,其折叠机构完全模仿瓢虫翅鞘结构,使机翼展开速度提升40%,这种设计已应用于灾害救援领域,能深入传统设备无法到达的狭小空间。

当我们在叶片上发现这些红色小精灵时,或许该驻足片刻——它们承载着跨越地质纪元的生命记忆,维系着微观世界的生态平衡,保护瓢虫不仅是守护田园诗意,更是维持整个生态系统稳定的重要环节,下次见到瓢虫时,不妨轻轻道声感谢,这些不起眼的小生命,正默默守护着我们的绿色家园。

评论列表 (1)

瓢虫的起源可追溯至古生代的化石记录,经过漫长的生物演化过程逐渐形成了现今的形态与特征。

2025年08月07日 13:51