电脑中存储的重要资料一旦被误删,往往令人焦虑,许多人认为文件删除后便彻底消失,实际上只要操作得当,大部分数据仍有恢复可能,本文将系统讲解数据恢复的原理、具体操作方法以及关键注意事项,帮助用户在紧急情况下最大限度找回丢失的信息。

删除文件后,数据真的消失了吗?

计算机存储数据时,文件内容并非直接写入硬盘物理空间,而是通过文件系统建立索引路径,当用户执行删除操作时,系统仅会移除索引标记,将对应区域标记为“可覆盖”状态,此时文件实体仍存在于硬盘中,直到被新数据覆盖。

Windows系统清空回收站后,文件索引从FAT表或MFT记录中移除;Mac系统同理,Trash清空仅解除文件与目录的关联,这一特性为数据恢复提供了理论基础。

不同场景下的恢复方案

场景1:文件刚删除,未清空回收站

- Windows用户:直接打开回收站,右键点击目标文件选择“还原”。

- Mac用户:进入废纸篓(Trash),将文件拖回原文件夹或右键选择“放回原处”。

注意:部分软件(如Shift+Delete操作)会跳过回收站直接删除文件,需进入下一步操作。

场景2:回收站已清空或使用永久删除

- 立即停止写入新数据

硬盘继续运行可能导致原数据区域被覆盖,建议断开网络(防止自动更新)、关闭正在运行的程序,并尽快进入恢复流程。 - 使用专业数据恢复软件

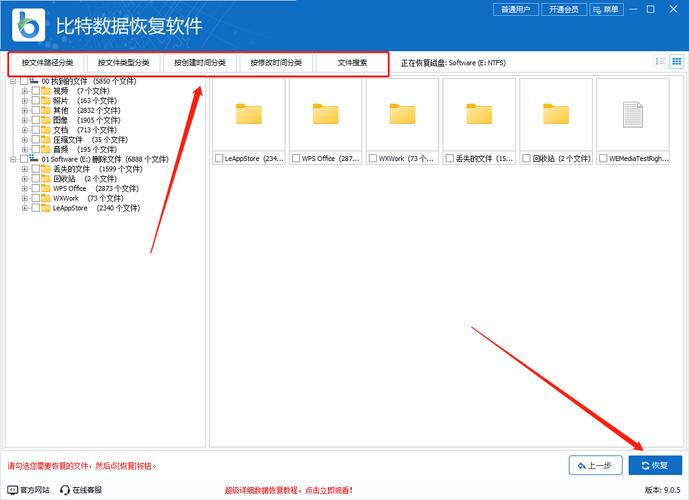

推荐选择经过国际认证的工具如Disk Drill(跨平台)、EaseUS Data Recovery Wizard(Windows)、R-Studio(技术员常用),操作流程一般为:- 下载软件安装至非丢失文件所在分区

- 扫描目标磁盘(快速扫描+深度扫描结合)

- 预览可恢复文件后选择存储路径

成功率关键:文件未被覆盖且存储介质未物理损坏

场景3:硬盘格式化或系统崩溃

- 分区表损坏:通过TestDisk等工具重建分区结构。

- 全盘格式化:需使用支持RAW恢复的软件(如R-Studio)进行底层扫描。

- 系统无法启动:将硬盘挂载到其他电脑作为从盘操作,或制作WinPE启动盘进行恢复。

提升恢复成功率的6个关键点

- 时间就是生命线:误删后72小时内操作的恢复成功率可达85%以上(数据来源:数据恢复实验室统计)。

- 机械硬盘优于固态硬盘:SSD的TRIM功能会主动擦除数据区块,需在BIOS中关闭AHCI模式后再尝试恢复。

- 避免反复通电测试:硬盘异响时立即断电,磁头划伤盘片会造成永久性损坏。

- 优先恢复小体积文件:文档、照片的恢复成功率普遍高于视频等大文件。

- 虚拟机取证技巧:对重要硬盘创建镜像文件后再操作,避免二次损伤。

- 加密文件特殊处理:BitLocker等加密文件需先获取密钥再恢复。

专业机构介入的标准

当遇到以下情况时,建议联系ISO认证的数据恢复机构:

- 硬盘出现物理损伤(异响、无法识别)

- RAID阵列多块磁盘故障

- 存储芯片受损(如手机、SD卡)

专业机构通常采用无尘室开盘、芯片级修复等技术,但费用可能高达数千元,选择服务机构时,需核实其是否具备: - 官方服务协议与保密条款

- 先评估后报价的流程

- 第三方检测报告

防患于未然:建立数据保护机制

- 321备份原则:保留3份数据副本,使用2种不同介质,其中1份异地存储。

- 版本控制技巧:用FreeFileSync等工具自动保存文件历史版本。

- 云存储活用:OneDrive/Google Drive等提供30天文件历史回溯功能。

- 硬件级防护:配置带UPS的不间断电源,防止突然断电导致数据损坏。

个人观点

数据恢复的本质是与时间的博弈,更是对用户操作习惯的考验,与其在文件丢失后费力补救,不如在日常使用中养成Ctrl+S保存的习惯,重要项目设置自动云同步,数字时代,最可靠的安全感永远来自提前建立的防御体系。

评论列表 (0)