硬盘数据读取的核心原理

一块电脑硬盘如同数字世界的“记忆仓库”,承载着操作系统、软件程序以及用户文件等重要数据,当用户点击一个文件或启动程序时,硬盘会通过复杂的物理与电子协作完成数据的读取,这一过程看似简单,但其底层逻辑却融合了精密工程与计算机科学的智慧。

硬盘的结构与存储方式

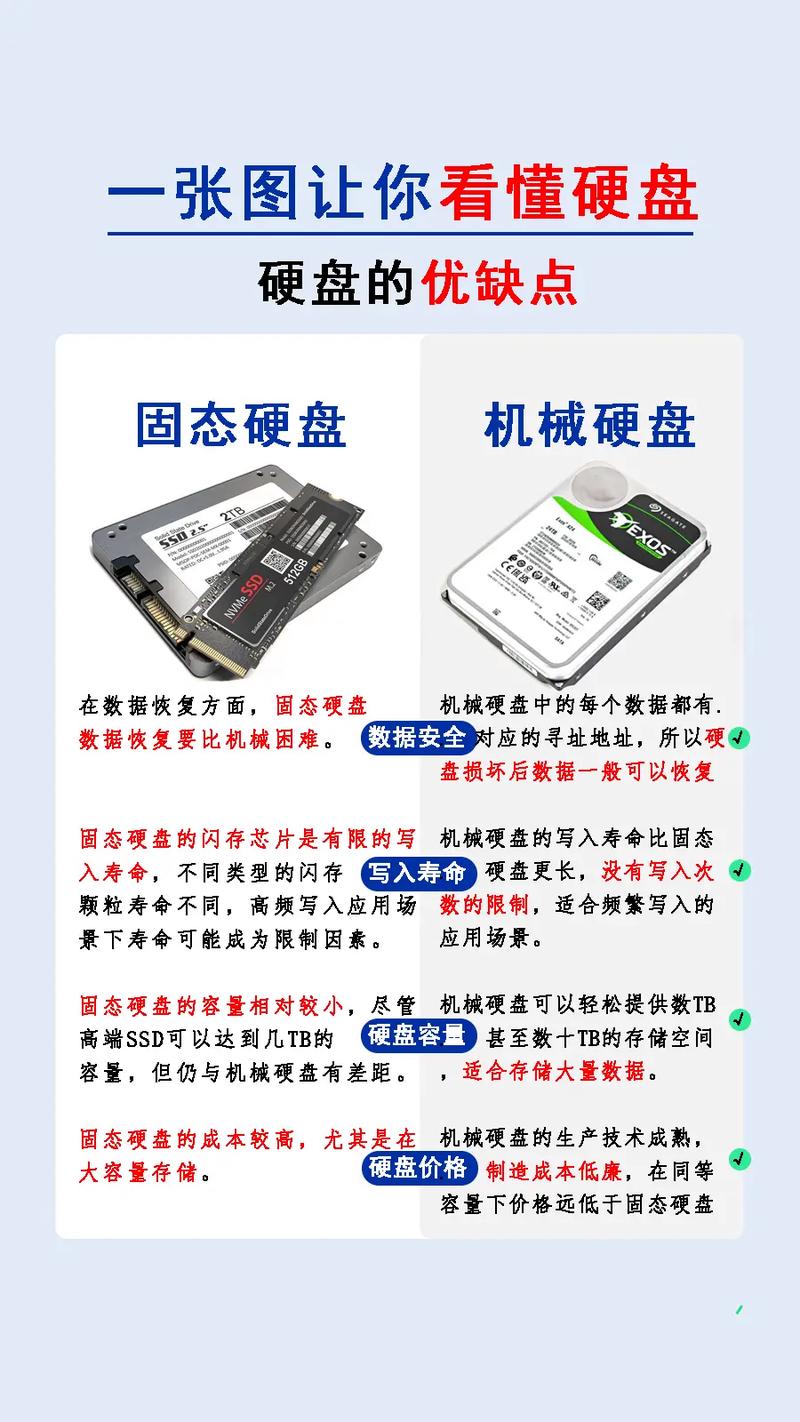

无论是机械硬盘(HDD)还是固态硬盘(SSD),其核心任务都是存储二进制数据(0和1),但实现方式截然不同。

-

机械硬盘的物理存储

机械硬盘内部由多张高速旋转的磁性盘片组成,每个盘片表面覆盖磁性材料,数据通过磁头的电磁效应被写入盘片的特定区域,形成微小的磁化点,读取时,磁头悬浮在盘片上方,感应磁化方向的变化,将其转换为电信号,最终解码为计算机可识别的二进制代码。 -

固态硬盘的电子存储

固态硬盘依赖NAND闪存芯片,数据以电荷形式存储在晶体管单元中,每个存储单元通过电荷量的高低表示0或1,读取数据时,控制器向特定电路发送电压信号,检测电荷状态并转换为数字信号,由于无需机械运动,SSD的读取速度远超HDD。

数据读取的具体流程

无论硬盘类型如何,读取过程均需经过以下关键步骤:

第一步:接收指令

当用户访问文件时,操作系统向硬盘控制器发送指令,包含目标数据的逻辑地址(如文件路径)。

第二步:地址转换

硬盘控制器将逻辑地址转换为物理地址,对于HDD,需定位数据所在的磁道、扇区;对于SSD,则需映射到具体的闪存芯片与存储单元。

第三步:数据定位与传输

- HDD:磁头移动到目标磁道,等待盘片旋转至正确扇区,读取磁场变化信号。

- SSD:控制器直接访问对应存储单元,通过电荷检测获取数据。

读取完成后,数据通过SATA或NVMe接口传输至内存,供CPU处理。

影响读取速度的关键因素

-

硬件性能差异

HDD受限于机械结构,转速(如5400 RPM或7200 RPM)直接影响寻道时间;而SSD的通道数量、控制器算法及闪存类型(如TLC、QLC)决定其吞吐效率。 -

接口与协议限制

传统SATA接口理论带宽为6Gbps,而NVMe协议结合PCIe通道可实现3500MB/s以上的传输速度,显著减少数据延迟。 -

文件碎片化问题

HDD中分散存储的文件会导致磁头频繁移动,降低效率;SSD虽无此问题,但长期使用后垃圾回收机制可能影响性能。

如何优化硬盘的读取效率

-

定期维护HDD

使用磁盘碎片整理工具(如Windows内置程序)合并分散的文件区块,缩短磁头移动距离。 -

为SSD预留空间

保持至少10%-20%的剩余容量,避免闪存单元过度擦写,延长寿命并维持速度。 -

升级硬件配置

老旧设备可考虑更换为SSD或升级至更高带宽的接口(如从SATA SSD更换为NVMe SSD)。 -

合理管理数据

将频繁访问的文件(如系统缓存、工作文档)存放在硬盘前端(对HDD有效),或利用分区工具优化存储位置。

关于数据安全的注意事项

硬盘读取过程中,任何物理损坏或电路故障均可能导致数据丢失,HDD的磁头碰撞盘片、SSD的电荷泄漏等,建议采取以下措施:

- 避免在硬盘工作时移动设备(尤其是HDD)。

- 为SSD启用TRIM指令,定期清理无效数据。

- 重要数据务必通过多地备份(如云端、外部硬盘)实现冗余存储。

个人观点

硬盘技术的演进始终围绕“速度”与“可靠性”两大核心,从HDD到SSD的过渡不仅是性能的飞跃,更体现了工程学对物理极限的突破,作为用户,理解硬盘的工作原理不仅能帮助优化日常使用体验,也能在数据丢失时快速判断原因,随着存储密度提升与量子存储技术的探索,或许我们手中的硬盘将进一步缩小体积,但承载的记忆却会无限扩展。

标签: 读取原理

评论列表 (0)