电脑睡眠模式:实用指南与深度解析

现代人使用电脑的频率越来越高,但很多人对电脑的“睡眠模式”了解有限,无论是为了节能、延长硬件寿命,还是提升使用效率,正确掌握睡眠模式的原理和操作方法都至关重要,本文将详细解析电脑睡眠模式的核心功能、设置技巧及常见误区,帮助用户更好地管理设备。

什么是电脑的睡眠模式?

睡眠模式(Sleep Mode)是电脑的一种低功耗状态,开启后,电脑会暂停所有非必要的运行程序,仅保留内存供电,使设备处于“待机”状态,屏幕关闭,硬盘停止运转,但用户可通过点击鼠标或键盘快速唤醒电脑,恢复到之前的工作界面。

与关机不同,睡眠模式不会中断未保存的任务;与休眠模式(Hibernation)相比,睡眠模式的唤醒速度更快,但耗电量略高,这种模式特别适合短时间离开电脑的场景,例如午休、会议间隙等。

如何设置睡眠模式?

不同操作系统设置睡眠模式的方法略有差异,以下是主流系统的操作指南:

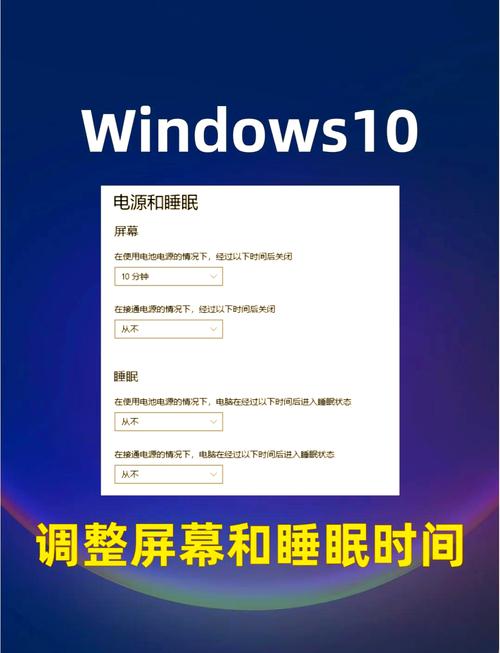

Windows系统

- 快捷键设置:按下键盘上的 Windows + X,选择“电源选项”,进入“电源和睡眠”菜单,在“屏幕和睡眠”栏目中,可自定义屏幕关闭时间及睡眠模式触发条件。

- 高级设置:通过“控制面板”进入“电源选项”,点击“更改计划设置”后选择“更改高级电源设置”,可调整硬盘休眠时间、USB设备供电等细节。

macOS系统

- 基础设置:点击屏幕左上角的苹果图标,进入“系统偏好设置”→“节能”,拖动“电脑睡眠”滑块设定时间。

- 终端优化:高级用户可通过终端命令

pmset调整睡眠参数,例如禁用“安全睡眠”以加快唤醒速度(需谨慎操作)。

Linux系统

- 大多数发行版可通过“系统设置”→“电源管理”调整睡眠时间;

- 命令行用户可使用

systemctl suspend命令手动触发睡眠模式。

睡眠模式的四大核心优势

- 节能环保

睡眠模式下的电脑功耗仅为正常运行的1-5%,以一台台式机为例,全天开启睡眠模式可节省约0.5度电,长期使用可显著减少碳排放。 - 延长硬件寿命

减少硬盘、风扇等部件的持续运转时间,降低机械损耗,尤其是对固态硬盘(SSD),睡眠模式能避免频繁写入数据造成的寿命衰减。 - 提升工作效率

唤醒时间通常不超过2秒,用户无需等待系统重启即可继续工作,尤其适合需要频繁中断任务的场景。 - 自动保存进度

多数软件在睡眠模式下会自动保存临时数据,即使意外断电,也能通过休眠文件恢复大部分内容(需提前开启相关功能)。

使用睡眠模式的注意事项

- 外接设备兼容性

部分老旧外设(如打印机、扫描仪)可能在唤醒后无法正常连接,建议更新驱动程序或断开非必要设备。 - 网络活动限制

睡眠模式下,电脑会暂停下载任务和后台更新,如需持续联网,可改为启用“联网待机”模式(仅限部分Windows版本)。 - 电池管理

笔记本电脑在睡眠状态下仍会缓慢耗电,若长时间不用,建议切换为休眠模式或直接关机。 - 系统稳定性

某些第三方软件(尤其是优化工具)可能干扰睡眠功能,若频繁出现唤醒失败,可尝试禁用冲突程序。

常见问题解答

Q1:睡眠模式和休眠模式有什么区别?

- 睡眠模式:数据存于内存,耗电低,唤醒快;

- 休眠模式:数据存于硬盘,零耗电,唤醒较慢。

Q2:电脑无法进入睡眠模式怎么办?

- 检查是否有程序阻止睡眠(如视频播放软件);

- 更新电源管理驱动;

- 运行命令

powercfg /requests(Windows)查看占用资源的进程。

Q3:频繁使用睡眠模式会损伤电脑吗?

- 不会,相比频繁开关机,睡眠模式反而能减少硬件损耗。

个人观点

作为长期与电子设备打交道的从业者,我认为睡眠模式是平衡效率与能耗的最佳方案,尤其对多任务处理需求的用户,合理利用这一功能,既能避免重复启动的繁琐,又能践行绿色用能理念,设备管理需因人而异:若电脑日均闲置超过8小时,彻底关机仍是更优选择。

评论列表 (1)

要设置电脑进入睡眠模式,请按下键盘上的电源按钮或点击任务栏上的休眠图标,在Windows系统中,你还可以通过右键点击桌面空白处选择睡眠来快速切换。

2025年05月21日 00:59